कला का वर्णन

चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जाता है, जितना मानव का इतिहास है. ” प्रागैतिहासिक काल तथा कला ” किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, कास्ठ, फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना ही चित्रकला होता है. “कला ” शब्द संस्कृति का वह महत्वपूर्ण अंग है जो मानव के मन को प्रांजल, सुंदर तथा व्यवस्थित बनाती है. भारतीय कला में धार्मिक तथा दार्शनिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति सरल ढंग से की गई है. प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कला का महत्व बताया गया है – कला के द्वारा ही धर्म, काम, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी प्रकार भारत में ‘कला के लिए कला’ न होकर महत्वपूर्ण जीवन के लिए कला को साधन माना गया है. प्रागैतिहासिक काल नोट्स .

Prehistoric Period and Art in English – “ Click here “

प्रागैतिहासिक काल तथा कला

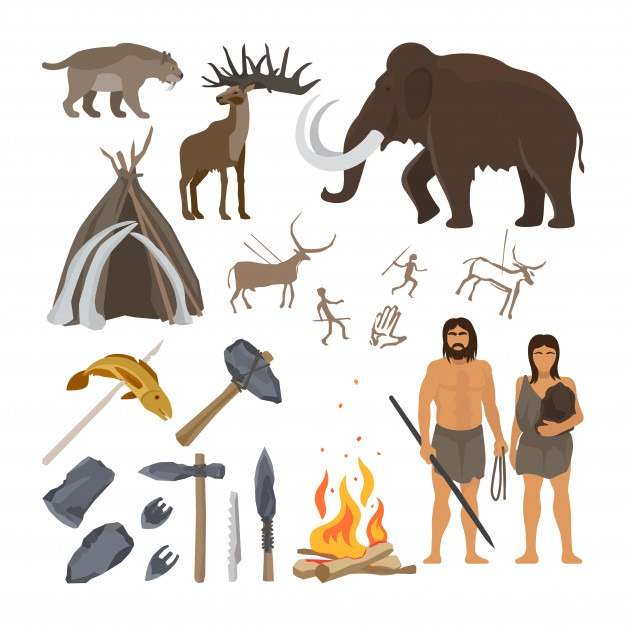

हम आपको यहां पर प्रागैतिहासिक कला के बारे में बताएंगे. मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात अपनी असहाय स्थिति को देखा. प्रकृति की महान शक्तियों के समीप उसकी नगण्य चेतना जागृत हुई और उसने अपनी उदर की क्षुधा शांत करने के लिए, शरीर को शीत, ताप और वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए तथा भयंकर पशुओं से अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत प्रकार के सुरक्षात्मक प्रयास किए. उसने इस काल (लगभग 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व) में पाषाण के औजार तथा हथियार बनाए. जिनसे वह शिकार करके उनका पेट भर सके और और अपने शरीर की भी सुरक्षा कर सके. इसके बाद आगे भी हजारों वर्ष के बाद उन्होंने इसी क्रम में आगे चलकर सुरक्षा के लिए गुफाओं की शरण ली. उन्होंने अपने जीवन को कोमल भावनाओं में शिकार की गति और पशुओं की मनोहारी छवि का अनुभव किया. जिसको उसने रंगों से सनी तूलिका तथा टांकि या नुकीले पत्थर से गुफाओ तथा चट्टानों की कठोर भित्तियों या समतल शिलाओ पर उकेर कर रख दिया. इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के मधुर तथा खुशी वाले क्षणों को अमर बना दिया, और वह चित्र आज भी बहुत प्रसिद्ध है. वह गुफा और कंदराओ में रहते थे, तब कंदराओ को गर्म और प्रकाशित करने के लिए उन्होंने पशु की चर्बी तथा लकड़ी को जलाया. उन्होंने इन गुफाओं के भीतर धूमिल प्रकाश में अपने जीवन की सरल तथा सरस अभिव्यक्ति तूलिका के माध्यम से गुफाओं की खुरदूरी दीवारों तथा फर्श पर चित्र बनाकर अंकित कर दी. उस समय के मनुष्य ने विशेष रूप से पाषाण, लकड़ी तथा मिट्टी का ही प्रयोग किया था. इस कारण इस काल को विद्वानों ने “पाषाण युग” के नाम से भी पुकारा है. प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है .

प्रागैतिहासिक काल के तीन भाग

प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, वह इस प्रकार है –

- पूर्व पाषाण युग ( Paleolithic Age)

- मध्य पाषाण युग ( Middle stone Age )

- उत्तर पाषाण युग ( Neolithic Age )

पूर्व पाषाण युग या पूरा प्रस्तर युग ( Paleolithic Age or Mesolithic Age) 30,000 ई. पूर्व से 25,000 ई. पूर्व तक.

इस युग के अवशेष विशेष रूप से औजारों तथा हथियारों आदि के रूप में मिलते हैं. जिसमें से कुछ अजीब और भद्दे आकार के हैं. यह प्राचीन अवशेष अधिकतर पशुओं की अश्मीभूत अस्थियों के साथ प्राप्त हुए हैं. इस युग के अवशेष भारतवर्ष में बहुत कम प्राप्त हुए हैं. और जो भी उदाहरण उपलब्ध है वह अधिकार दक्षिणी भारत के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं. कहा जाता है कि दक्षिणी भारत ही देश का सबसे प्राचीन भाग है. इस समय का मनुष्य क्वर्टी जाइट (Quartzite) मनुष्य के नाम से पुकारा गया है. इस युग को विद्वानों ने 30000 से 25000 वर्ष ई. पूर्व का माना है. और भारत में अभी तक पूर्व पाषाण युग के चित्रकला के उदाहरण प्राप्त नहीं हुए हैं.

मध्य पाषाण युग या मध्य प्रस्तर युग ( Middle stone Age or Mesolithic Age ) 25,000 ई. पूर्व से 10,000 ई. पूर्व तक.

इस समय की बहुत कम ही सामग्री प्राप्त हो सकी है. इस समय के मानव ने पूरा प्रस्तर युग या पूर्व पाषाण युग के मानव के समान प्रस्तर का ही प्रयोग किया है. इस युग में लगभग सभी काम पूर्व पाषाण युग के जैसे ही हुए हैं. तथा अधिकतर सभी चीजें उसी प्रकार की बनी हुई है.

उत्तर पाषाण युग या नव प्रस्तर युग ( Neolithic Age) 10,000 ई. पूर्व से 5,000 ई. पूर्व तक या 3,000 ई. पूर्व तक.

इस युग के अवशेष बहुत कम प्राप्त हुए हैं. जो उदाहरण प्राप्त हैं उनमें से अधिकतर बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं. इस युग का पत्थर का गड़ा हुआ एक गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से भी प्राप्त हुआ है. और इसके साथ नर्मदा घाटी में दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अश्मीभूत हड्डियां प्राप्त हुई है. इसी प्रकार का एक प्राचीन यंत्र गोदावरी नदी की घाटी से भी प्राप्त हुआ है. बुंदेलखंड, आसाम (असम) तथा नागपुर की पहाड़ियों, मिर्जापुर, गाजीपुर तथा विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रेणियों में प्राचीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं. पूर्व पाषाण युग का मानव कुडापा तथा मद्रास सिटी (चेन्नई) के क्षेत्र तक सीमित रहा. परंतु उत्तर पाषाण युग का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी उसका प्रमुख प्रधान केंद्र बना रहा. इस समय के मानव की यंत्र तथा औजर बनाने की उद्योगशालाए दक्षिणी भारत में प्राप्त हुई हैं. और इस काल का मनुष्य पत्थरों के यंत्रों तथा औजारों पर पॉलिश भी करता था, और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था. कुछ स्थानों पर हीरौंजी के टुकड़े, सील और पत्थर प्राप्त हुए हैं. जिन पर हीरौंजी को पीसा जाता था. इससे प्रमाणित होता है कि हीरौंजी का रंग के रूप में प्रयोग किया जाता था. बेलारी तथा कई अन्य स्थानों में पत्थर तथा रेखाओं को खोदकर चित्र बनाए गए हैं. उत्तर पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया और आज भी उसकी चित्रकला के उदाहरण विभिन्न स्थानों में सुरक्षित है. और वह चित्र आज भी बहुत प्रसिद्ध है.

भारत वर्ष में उत्तर पाषाण युग की चित्रकला के उदाहरण पाए गए हैं

भारत वर्ष में उत्तर पाषाण युग की चित्रकला के अनेक स्थानों पर सुंदर तथा रोचक उदाहरण प्राप्त हुए हैं. इन उदाहरणों में आदिकाल की चित्रकला के विकास क्रम का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि इसके अलावा आदि मानव के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है. इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेलारी, बाईनाड- एडकल, होशंगाबाद, सिंहनपुर, बुंदेलखंड, तथा बघेलखंड (विंध्याचल), मिर्जापुर, रायगढ़, हरनीहरन, बिल्लासरंगम, बुढ़ार, परगना, मणिकापुर, पचमढ़ी, बिहार , भीमबेटका, बाँदा, ग्वालियर, मंदसौर, भोपाल क्षेत्र आदि स्थानों में प्राप्त होते हैं.

प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का उद्देश्य

पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया. गुफा वासी मानव ने अपनी अमूर्त भावना को मूर्त रूप प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण, जिसमें जादू टोना – टोटका आदि भी आ जाते हैं, अधिकांश चित्रों की रचना की. मूलत: यह सभी मनोवृतिया संपूर्ण मानव जाति की उन्नति की प्रेरक है. इन चित्रों में आदिमानव का दैनिक जीवन दिखाई देता है. शिकार करने से पूर्व आदिम शिकारी पशु का चित्र बनाकर और उस पर कुछ जादू टोना करके, अपने शिकार की सफलता में विश्वास करता था. उसका विश्वास था कि जिस पशु को वह चित्र रूप में अंकित करता था, वह उसके वश में सरलता से आ जाता था. अधिकतर ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें तिरो, बर्छो या भालो से बिन्धे पशु अंकित किए गए हैं. इस समय में पशु को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास से नृत्य – गायन आदि करना, मनुष्य की दिनचर्या थी. और यही सब उत्तर पाषाण युग के चित्रों में दिखाई पड़ता है. गुफा वासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा – स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओ आदि अनेक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से टोना – टोटका मानकर आरंभ कर दी थी. प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या हैं .

प्रागैतिहासिक कला के चित्रों की विशेषताएं तथा मूल प्रवृत्तियां

- इस काल के चित्रों का विधान – प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त चित्र उदाहरण लाल, काले या पीले और सफेद रंगों से बने हैं. यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्श, भित्तियों या छतों में बनाये गए हैं. अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओ पर भी अंकित किए गए हैं. यह चित्र चट्टानों की खुरदूरी दीवारों पर लाल (गेरु या हीरोंजी), काले (कोयला, काजल या कालिख), या सफेद (खड़ीया) रंगों को पशु की चर्बी में मिलाकर बनाए गए हैं. इन चित्रों में रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है. इस कारण इनको रेखा चित्र माना जा सकता है. और आकृति की सीमा रेखाओं को अधिकांश किसी नुकीले पत्थर से खोदकर बनाया गया है. जिससे वह वर्षा के जल से घुल ना जाए, और स्थाई बनी रहे. सामान्यतया 2-3 रेखाओं के द्वारा मानव आकृतियों का निर्माण किया गया है, और कभी-कभी चौखूटे धड़ से मनुष्य की आकृति बनाई गई है. जिसमें कुछ तिरछी और कभी कुछ पड़ी रेखाएं भर दी गई है. ऐसे अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं.

- रंग तथा आकार – इन चित्रों में रंग का प्रयोग बाल-सुलभ प्रकृति के आधार पर किया गया है. आकृति को भरने के लिए धरातल पर रंगों को सपाट लगाया गया है. इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है. इन रंगों में अधिकतर गेरू, हिरौजी, रामराज तथा खड़ीया के रंगों का प्रयोग किया है. इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है. अधिकांश आकृतियों के निर्माण में सीधी रेखा, वक्र और आयत आदि आकारों का प्रयोग किया गया है. कई आकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमे स्वास्तिक, त्रिभुज, व्रत, षटकोण तथा आयताकार है. और इन आकारों से प्रकृति की विभिन्न शक्तियां या जादू टोने के विश्वासों को व्यक्त किया गया है, और अधिकतर इन्हे चित्रों की रेखाओं के द्वारा ही बनाया गया है. अन्यथा पूर्ण रूप से क्षेपांकन् (Stencil) पद्धति का प्रयोग किया गया है. यह चित्र भद्दे और कठोर है, परंतु इनमें सजीवता है. चित्रकार अपनी तूलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर बनाता था. आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को प्याली के समान प्रयोग में लाते थे. इन सभी चित्रों की सरलता, सुगमता तथा सूक्ष्म रेखांकन पद्धति आज के कलाकार के लिए एक महान प्रेरणा है.

FAQ – प्रागैतिहासिक काल

Q. प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है?

A. प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है लाखों वर्ष पूर्व का इतिहास. प्रस्तर युग – Prehistoric times.

Q. प्रागैतिहासिक काल के कितने काल हैं?

A. प्रागैतिहासिक काल के तीन काल है – पूर्व पाषाण युग ( Paleolithic Age) ,

मध्य पाषाण युग ( Middle stone Age ) ,

उत्तर पाषाण युग ( Neolithuc Age )

Q. प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है?

A. कई लाखों वर्षो पूर्व की कला तथा शिकार (आखेट) करने की चित्रकाल.

Q. प्रागैतिहासिक शब्द का सही अर्थ क्या है?

A. Prehistoric times

Q. प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है?

A. प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त चित्र उदाहरण लाल, काले या पीले और सफेद रंगों से बने हैं. यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्श, भित्तियों या छतों में बनाये गए हैं.अधिकतर गेरू, हिरौजी, रामराज तथा खड़ीया के रंगों का प्रयोग किया है.

Q. प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ कहा पाए जाते हैं?

A. इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेलारी, बाईनाड- एडकल, होशंगाबाद, सिंहनपुर, बुंदेलखंड, तथा बघेलखंड (विंध्याचल), मिर्जापुर, रायगढ़, हरनीहरन, बिल्लासरंगम, बुढ़ार, परगना, मणिकापुर, पचमढ़ी, बिहार , भीमबेटका, बाँदा, ग्वालियर, मंदसौर, भोपाल क्षेत्र आदि स्थानों में प्राप्त होते हैं.

Q. इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है?

A. इतिहास को तीन भागो मे बांटा गया है – प्राचीनकाल इतिहास (Ancient History) मध्यकालीन इतिहास (Medieval History) आधुनिक इतिहास (Modern History)

Q. काल के तीन भाग कौन कौन से है?

A. प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, पूर्व बौद्ध काल.

इन्हे भी देखे

- प्रागैतिहासिक काल के बारे में अन्य जानकारी – “ Click here “

- आदिकाल की चित्रकला – (गुहाओं, कंदराओ, शिलाश्रयो की चित्रकला) – ” Click here “

- कला इतिहास – What is Art? (भारतीय चित्रकला, कला संस्कृति एवं सभ्यता) – “ Click here “

- जीवो के विकास का इतिहास – ” Click here “